【記者于郁金/臺南報導】83歲阿嬤,於半夜睡眠中突感右腳麻、痛、冰涼,症狀持續惡化、冰冷、發紺,送醫後確診為急性下肢動脈血栓,緊急以「機械取栓導管微創手術」成功疏通右腳血管;另有一位65歲患有糖尿病、長期抽菸男性,左腳趾傷口化膿、疼痛,經3個多月換藥仍持續惡化、發紺,轉診至成大醫院檢查後,發現為下肢動脈血管嚴重鈣化、狹窄,經「斑塊切除導管微創手術」刮除,成功改善血管阻塞與狹窄,傷口逐漸改善並癒合。成大醫院心臟血管外科陳迪詠醫師表示,上述兩個案例狀況,如果未及時治療,可能就得截肢保命。

成大醫院心臟血管外科陳迪詠醫師表示,急性肢體缺血(Acute limb ischemia, ALI)是因動脈栓塞引起肢體動脈急性血流中斷急症,在數小時至數天內即可導致組織缺血和壞死,常發生於心房顫動患者;典型臨床表現為「5P症狀」,包括疼痛(pain)、蒼白(pallor)、無脈搏(pulselessness)、感覺異常(paresthesia)和癱瘓(paralysis);發生這些症狀時,若未及時恢復血流,阻塞後8-12小時可能導致壞死、肢體障礙,甚至截肢。

陳迪詠醫師說明,周邊動脈阻塞疾病(PAOD)是由動脈粥樣硬化引起的慢性疾病。高風險族群包括年長者、糖尿病、高血壓、高膽固醇血症、洗腎、吸菸和肥胖者;當硬化的斑塊增多,動脈逐漸狹窄甚至完全閉塞,導致血液供應不足—常見於下肢動脈—會造成一系列健康問題;多數病人為慢性、漸行性血管阻塞,常在運動時下肢疼痛、無力或麻木,休息後即可緩解,稱為間歇性跛行;然而,隨著疾病進展到晚期,病人在休息時也會感到肢體疼痛,且伴隨皮膚冰冷、變色、發紺、脫髮等循環不良的徵兆;如果未及時治療,可能導致嚴重肢體潰瘍或壞疽,最終需進行截肢。

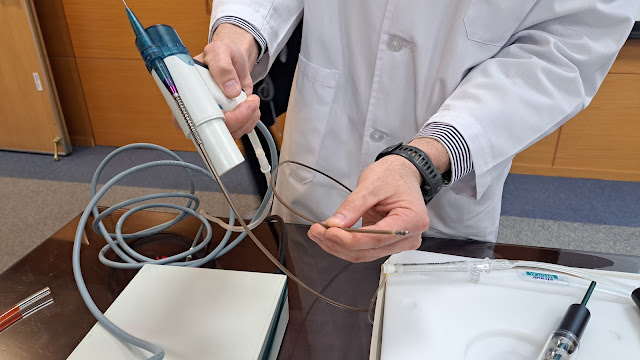

陳迪詠醫師說明,治療方面,傳統方式有開放性繞道手術或移除血栓手術;隨著病人族群高齡化、疾病複雜度變高,及介入治療技術進步,近年來微創手術越來越廣泛使用;「機械取栓導管微創手術」和「斑塊切除導管微創手術」是快速、有效治療,通過導管清除血栓、切除硬化斑塊,迅速恢復動脈血流;適用於動脈阻塞病人,能降低肢體壞死和截肢風險;相較傳統手術,微創手術傷口小、恢復快,有效減少併發症,是高風險和年長病人一大福音。

除了治療,日常預防與保養更為重要。陳迪詠醫師提醒,生活中要禁菸(含二手菸)、控制三高(血壓、血脂、血糖)、保持適當體重與進行適度運動;糖尿病者更應注意足部護理,避免受傷。有周邊血管病變危險因子民眾,或有跛行、下肢痠痛、肢體冰冷、肢端變色,甚至有難以癒合傷口時,應盡早尋求專業之醫療諮詢,以便早期診斷與治療,提升生活品質。(于郁金攝)

分類:健康醫藥

2026%E6%A8%82%E9%81%8A%E9%86%89%E7%BE%8E%E9%87%91%E9%96%80-0112-%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%BC%B5.jpg)

.jpg)

沒有留言:

發佈留言